Als die Banken die DDR für sich entdeckten

Am 3. Oktober 1990 war die deutsche Teilung Geschichte. Zuerst kam die D-Mark, dann hielten die Banken Einzug in die neuen Bundesländer. Mann der ersten Stunde war damals Ralf Meinel, der ab Juni 1991 als Bereichsleiter der TARGOBANK, die damals noch KKB-Bank hieß, die Aufgabe bekam, ein Filialnetz in der ehemaligen DDR aufzubauen. Im Anschluss an seine Tätigkeit für die KKB arbeitete er viele Jahre für die Noris Verbraucherbank GmbH (1992-1996) und die Toyota Kreditbank (1996-2013). Heute ist er im Ruhestand. Im Interview erinnert sich Meinel an die Zeit als „Bankpionier“.

Herr Meinel, welche Herausforderungen gab es für westdeutsche Banken, wie die damalige KKB-Bank, nach dem Mauerfall?

Die größte Herausforderung war am Anfang die Bargeldversorgung der DDR-Bürger mit der D-Mark. Großes Thema war auch der allgemeine Zahlungsverkehr, also Kontoführung und Überweisungen, weil Ost- und Westtechnik nicht kompatibel waren. Unsere Westberliner Filialen bekamen je nach Grenznähe enormen Zulauf. Da kamen ganz neue Fragen auf: Wie sollten sie etwa 1990 den Arbeitgeber und die Gehaltsabrechnung eines DDR-Bürgers bewerten, der einen Gebrauchtwagen finanzieren wollte?

Die damalige KKB gab im April 1990, also vergleichsweise spät, bekannt, ab 1991 Filialen in der ehemaligen DDR eröffnen zu wollen. Wie kam es dazu?

Es gab nach dem Mauerfall viele Widerstände von Seiten des damaligen Mehrheitsgesellschafters bzw. amerikanischer Manager, sich in der DDR zu engagieren, da sie bis vor kurzem noch zum kommunistischen Block gehörte. Da gab es noch ein Misstrauen darüber, wie sich das Ganze entwickeln würde. Diese Einstellung hat sich nach einigen Monaten geändert, als man gesehen hat, dass es in diesem Freiheitsprozess „kein Zurück“ mehr gab.

„Wir haben auf einem weißen Blatt angefangen“

Andere Banken hatten eine Tradition in Ostdeutschland – wie sah es für Sie aus?

Eine Tradition hatten wir nicht. Wir haben auf einem weißen Blatt angefangen. Es gab Wettbewerber, die Alteigentum in der DDR hatten, das waren große Häuser in bester Lage, die sie auch früh als Repräsentanzen genutzt haben. Andere setzten auf Tempo und auf Provisorien und haben damit, wie man nachher gesehen hat, viel zu klein angefangen. Da wurden einfach mehrere Container aufgestellt. Dort standen dann, wie zum Beispiel in Marzahn bei einem Wettbewerber, tausende Leute für Westgeld an, wie früher für Butter und Kartoffeln.

Was war die Idee der KKB?

Wir wollten von den Fehlern der anderen lernen: keine provisorischen Zweigstellen eröffnen, sondern von Anfang an mit vollwertigen Filialen und mit dem gleichen technischen Niveau wie im Westen in zentralen Lagen beginnen. Unser Ziel war auch, die ostdeutschen Mitarbeiter mit den Kollegen im Westen gleichzustellen, auch bei der Bezahlung.

Ralf Meinel auf Immobiliensuche in Ostberlin, 1990

Wie haben Sie ostdeutsche Mitarbeiter gefunden?

Im Juni 1990 haben wir die erste Anzeige für Ost-Berlin geschaltet – mit meinen KKB Kontaktdaten im Text. Ein Fehler, wie sich bald herausstellte. Denn wir bekamen über 1.000 Zuschriften – alle an meine KKB Filiale gerichtet. Das mussten wir dann organisieren.

Wie macht man so etwas?

Wir haben auf übergroßen Formalismus verzichtet und die Leute gruppenweise zu Vorstellungsgesprächen eingeladen. Mehrere Kollegen haben dann die Gespräche geführt, mit je zehn Bewerbern. Ich persönlich habe schätzungsweise rund 400 Gespräche in zwei Jahren geführt. Mitarbeiter spezieller Einrichtungen in der ehemaligen DDR z.B. des MfS (Ministerium für Staatssicherheit) haben wir aussortiert. Ich habe mir von der Personalabteilung in unserer Hauptverwaltung Tipps geholt. Aber man entwickelte relativ schnell ein Gespür für die Menschen und ihr Auftreten.

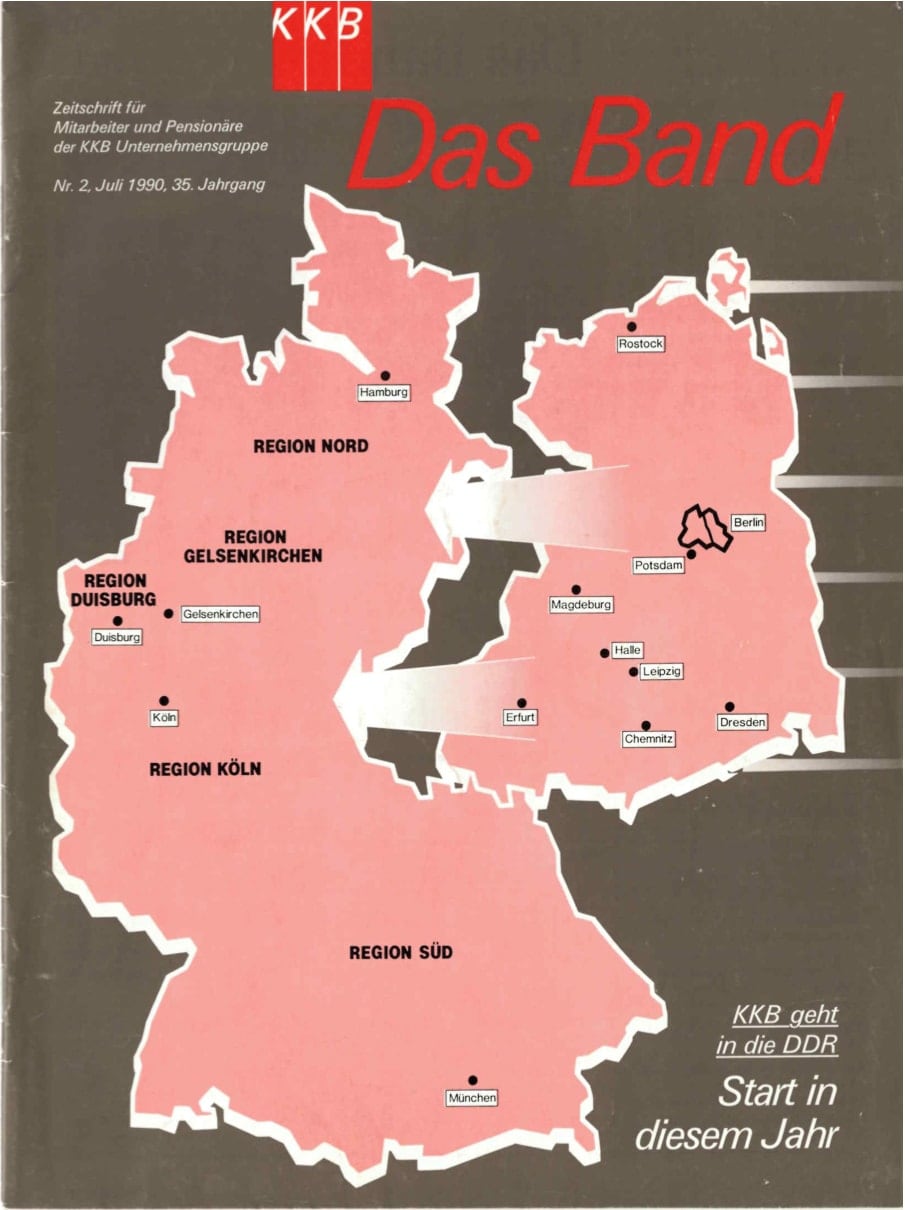

Titelseite der KKB-Mitarbeiterzeitschrift, Juli 1990

Wie haben Sie die ostdeutschen Kollegen erlebt?

Das Klischee des blinden Befehlsempfängers, der nach 40 Jahren Sozialismus keine eigenverantwortlichen Entscheidungen treffen kann, war und ist totaler Blödsinn. Meine Erfahrung war, dass die Ostdeutschen in 40 Jahren DDR eine Art Bereitschaft zum kreativen Ungehorsam entwickelt haben, Lösungen für Alltagsprobleme selbst zu entwickeln.

Wie haben Sie die neuen Kollegen eingearbeitet?

Wir haben anfangs in West-Berlin gemischte Teams in den Filialen gebildet. Das war ein Schmelztiegel, von dem beide Seiten profitiert haben. Ich erinnere mich sehr gut daran, dass die ostdeutschen Kollegen eine sehr positive Aufbruchstimmung hatten.

„Die 80-Stunden Arbeitswoche war normal“

Sie waren in dieser Zeit aber nicht nur auf Personalsuche, sondern in Ihrer Funktion quasi „Mädchen für alles“?

Während meiner Zeit als Bereichsleiter in der ehemaligen DDR habe ich in verschiedenen Themen sehr viel dazu gelernt, mit Unterstützung der Fachbereiche aus der Hauptverwaltung: ich kümmerte mich um neue Mitarbeiter, reiste mit Fotoapparat durchs Land auf der Suche nach passenden Immobilien, verhandelte mit Ämtern und Behörden, löste Probleme mit der Technik. Die 80-Stunden Arbeitswoche war normal.

Wie verliefen diese Gespräche mit den früheren DDR-Stellen?

Ich musste viel Fingerspitzengefühl im Umgang mit möglichen Geschäftspartnern und Behördenvertretern mitbringen; da haben negative Erfahrungen im Vorfeld schon schnell zu verbrannter Erde geführt. Sehr viele vertrauensbildende Maßnahmen waren von unserer Seite notwendig, um davon zu überzeugen, dass wir als langfristige Partner gekommen waren und nicht nur den kurzfristigen Profit suchten.

Wie kam das?

Meine Erfahrung war, dass die Euphorie und Freude nach dem Mauerfall bei den Ostdeutschen schon im Laufe des Jahres 1990 zunehmend einem Misstrauen gegenüber dem so genannten „Besser-Wessi“ gewichen waren, da dieser die ostdeutsche Unwissenheit bei Alltagsgeschäften ausnutzte. Das begann beispielsweise im November 1989 in West-Berlin, als an der ehemaligen Grenze Bananen für 8 DM-West pro Kilo verkauft wurden.

„Das sah aus wie im Spionage-Kinofilm“

Wie haben Sie denn eine passende Immobilie für Ihre erste Filiale in der ehemaligen DDR gefunden?

Wir hatten über hundert Angebote. Davon blieb nach Prüfung noch eine Handvoll übrig, die unseren Vorstellungen von Größe und Lage entsprach.200 bis 300 Quadratmeter in 1A-Lage sollten es sein und das schränkte die Auswahl sehr stark ein. Wir waren damals aber eben nicht die einzigen. Am Ende wurden wir dann für unsere erste Zweigestelle in der Leipziger Straße in Ost-Berlin fündig. Aber die Probleme bei der Standortsuche waren überall gleich: vielfach waren die Eigentumsverhältnisse der Immobilien nicht geklärt. Und die Mietpreise haben sich wie zu Inflationszeiten entwickelt. So war es auch in anderen Metropolen, wie zum Beispiel in Leipzig.

Ralf Meinel unterwegs in Berlin-Marzahn, 1990

Wie war es denn um die technische Ausstattung in der ehemaligen DDR bestellt?

Strom- und Telefonleitungen waren in der DDR oft aus den 30er Jahren, vielfach marode und einfach nur museumsreif. Eine moderne Datenfernübertragung, wie in unseren Zweigstellen in der alten Bundesrepublik üblich, war mit Erdkabeln undenkbar. Aber wir wollten ja von Anfang an die gleichen Filialstandards haben. Unsere erste Filiale in Ost-Berlin bekam deshalb eine riesige Satellitenschüssel aufs Dach. Darüber wurden dann jeden Abend die Daten in unser Rechenzentrum nach Meerbusch übertragen. Das sah aus wie in einem Spionage-Kinofilm. Aber es ging eben nicht anders.

Wie haben Sie die ostdeutschen Kunden erlebt?

Generell hatten die Ostdeutschen enormen Wissensbedarf in Finanzdingen und waren auch sehr wiss- und lernbegierig. Zum Beispiel haben wir damals in Eigenregie Broschüren zur finanziellen Bildung entwickelt, die reißenden Absatz gefunden haben. Später haben wir auch Radio- und TV-Sendungen mit Ratgebertipps gemacht, um Finanzprodukte und Bankdienstleistungen zu erklären und zu veranschaulichen. Zugute kam uns, dass zum einen viele DDR-Bürger unsere damaligen Cartoon-Werbespots aus dem West-TV kannten. Zum anderen waren wir in unserem Konzept und Auftreten eine Bank für die Sorgen und Nöte der „kleinen Bürger“ und keine Bankiers, die sich mit Repräsentation abgrenzten.

Wie war diese Zeit für Sie persönlich, Herr Meinel?

Ich habe in dieser Zeit unheimlich viel gelernt. Ich fühlte mich stolz, als gebürtiger Ost-Berliner, also als einer, der selber von da kam, etwas Neues aufzubauen. Das war die wichtigste Entscheidung in meiner beruflichen und persönlichen Entwicklung. Aber in historischen Kategorien habe ich das nicht gesehen, ich habe einfach gemacht.

Kommentare

Sie müssen angemeldet sein, um diesen Artikel zu kommentieren